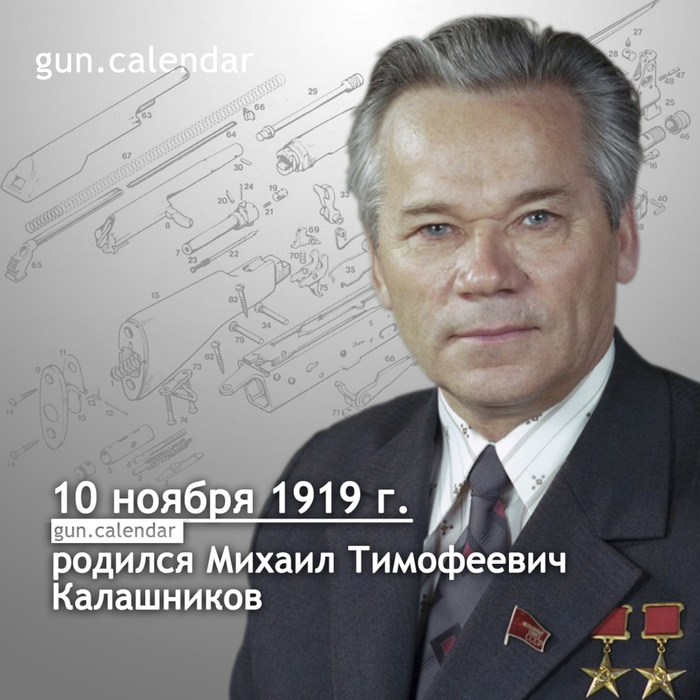

10 ноября 1919 года в селе Курья, Алтайского края, родился Михаил Тимофеевич Калашников. В возрасте шести лет пытался сделать деревянные коньки, а уже в десять лет удалось сконструировать первый пистолет, который стрелял головками серных спичек. В 1930 году отца семейства - Тимофея Александровича Калашникова, как зажиточного крестьянина «раскулачили» и сослали в Томскую область, тем не менее он старался дать образование всем своим шести сыновьям и двоим дочерям. Школьные преподаватели отмечали тягу Михаила Тимофеевича к математике, физике и геометрии, но наряду с точными науками Калашников хорошо писал и декларировал стихи, его учительница считала, что Михаил обязательно станет поэтом. Первые стихи он начал писать в третьем классе, затем были дружеские шаржи, лирические послания одноклассницам, даже пьесы и сценарии для школьных праздников, за что Михаила друзья называли «Поэтом».

В 1939 году Михаил Тимофеевич Калашников был призван в армию, после обучения на курсах младших командиров и получения специальности механика-водителя танка, был направлен для службы в 24-й танковый полк, 12-й танковой дивизии 8-го механизированного корпуса КОВО, располагающийся в г. Страй Львовской области. В ходе службы Калашников часто занимался усовершенствованием вверенного вооружения танковых войск, так он разработал устройство для стрельбы из пистолета через амбразуру танка, счетчик выстрелов танковой пушки, комбинированный счетчик моторесурса танка, упрощённую систему маслосмазки Т-34, а также увеличенный магазин и приклад для пистолета ТТ.

31 августа 1941 года в звании старшего сержанта, командира танка Михаил Тимофеевич Калашников был тяжело ранен в боях под Брянском. 2 сентября 1941 года на автомобиле с двенадцатью раненными, военврачом, медсестрой и водителем пытались выйти за линию фронта, при этом наши войска также отступали. Подъехав к одной из деревень и опасаясь встречи с немецкими интервентами, для разведки направили водителя Николая с винтовкой, сержанта Калашникова с ТТ и лейтенанта, у которого были обожженные руки. Подойдя к деревне они услышали звуки выстрелов, решили вернуться к машине, где обнаружили страшную картину расстрела, немецкие мотоциклисты обнаружили безоружных раненных, добили их и уехали. Лейтенант высказал очевидную вещь об отсутствии автоматического оружия в наших войсках, которое помогло бы дать отпор фашистским захватчикам, что стало ключевой идеей жизни Михаила Тимофеевича. 7 дней понадобилось троим выжившим, которые в поисках советских войск шли ночью, раны гноились, они питались ягодами, листьями и грибами, из-за отсутствия водоемов пили воду из застойных луж в лесу, из-за чего крутило животы и тошнило. 9 сентября 1941 года вышли к своим войскам в районе г. Трубчевск, Брянской области, далее у каждого был свой путь, а Михаила Тимофеевича отправили в Елецкий госпиталь.

После выписки из госпиталя и находясь в шестимесячном отпуске по состоянию здоровья, он разработал свою первую модель пистолета-пулемёта. Опытный образец этого оружия был изготовлен в железнодорожных мастерских станции Матай (Казахстан), где он некоторое время работал до войны. В течение трёх месяцев Калашникову удалось изготовить первый образец пистолета-пулемёта. Первым его оценил генерал-майор Анатолий Благонравов, начальник Артиллерийской академии имени Дзержинского. Указав на некоторые недоработки конструкции, он отметил несомненный талант начинающего оружейника и рекомендовал направить Калашникова на техническую учебу. В июле 1942 году Калашников был направлен на службу в Центральный научно-исследовательский полигон стрелкового вооружения Главного артиллерийского управления Красной Армии, где его пистолет-пулемёт прошёл полномасштабные испытания, но из-за дороговизны производства и отдельных недостатков на вооружение образец не поступил.

С 1943 года по 1944 год Михаил Тимофеевич был командирован в Ташкент для работ по созданию ручного пулемета, оружие оказалось довольно интересной конструкции, но в ходе испытаний отмечена его конструктивная и технологичная сложность, что в дальнейшем было осмыслено Михаилом Тимофеевичем, благодаря опыту, переданному от Алексея Ивановича Судаева, который пропагандировал конструктивную простоту. На долгие годы девизом Калашникова стало понятие: «Все нужное просто, а сделать простое в несколько раз сложнее, чем сложное».

В 1945 году Михаил Тимофеевич принял участие в конкурсе на разработку автомата под промежуточный патрон образца 1943 года. В 1948 году молодой конструктор был командирован в Ижевск для освоения образца и изготовления войсковой партии автоматов. 18 июня 1949 года "7,62-миллиметровый автомат Калашникова образца 1947 года (АК)" был принят на вооружение Советской Армии, а молодому конструктору вручили орден Красной Звезды и Сталинскую премию первой степени "за разработку образца вооружения".

В 1950-х годах под руководством Михаила Тимофеевича конструкторским бюро был разработан модернизированный автомат АКМ калибра 7,62 мм и модернизированный автомат со складывающимся прикладом АКМС, а 8 апреля 1959 года Постановлением Совета Министров СССР № 373-126 на вооружение Советской армии приняты - 7,62-мм автомат Калашникова модернизированный АКМ, получивший индекс ГРАУ 6П1 и 7,62-мм ручной пулемет Калашникова РПК, получивший индекс 6П2, а 7 сентября 1962 года Приказом Министра обороны СССР № 232 на вооружение Советской Армии был принят 7,62-мм модернизированный автомат Калашникова со складывающимся прикладом (АКМС), с присвоением индекса ГРАУ 6П4.

В 1960-х годах был создан проект единого пулемёта под винтовочный 7,62х54 мм патрон, который приняли на вооружение 20 октября 1961 года постановлением Совета Министров СССР №953-405, 28 ноября 1961 года Приказом Министра обороны СССР №0287 на снабжение приняты 7,62-мм пулемёт Калашникова, сокращённое наименование ПК, индекс ГРАУ 6П6 и 7,62-мм пулемёт Калашникова станковый, сокращённое наименование ПКС, индекс ГРАУ 6П3, и только 2 ноября 1962 года Приказом Министра обороны СССР на вооружение принят 7,62-мм пулемёт Калашникова танковый, сокращённое наименование ПКТ, индекс ГРАУ 6П7.

В 1970-х годах был осуществлен переход на патрон 5,45х39 мм и было разработано большое семейство автоматов Калашникова: АК-74, АКС-74У, АК-74М и ручных пулемётов РПК-74 и РПКС-74.

Всего в конструкторском бюро Калашникова создано более сотни образцов боевого оружия. Автомат Калашникова и его модификации сегодня являются самым распространённым стрелковым оружием в мире. За 60 лет было выпущено более 70 миллионов автоматов Калашникова различных модификаций. По мнению многих экспертов, АК является эталоном надёжности и простоты обслуживания. Это единственное современное оружие, изображение которого есть на государственных гербах и флагах нескольких государств - как символ борьбы за независимость их народов.

Генерал-лейтенант и доктор технических наук Михаил Тимофеевич Калашников имел 35 авторских свидетельств на изобретения и являлся академиком 16 различных российских и зарубежных академий. Он также являлся Почетным гражданином Ижевска, Удмуртии, Алтайского края и села Курья, был Депутатом Верховного Совета СССР нескольких созывов. Лауреат многих государственных премий, Герой России, Калашников был награжден многими советскими и российскими орденами и медалями, а также государственными наградами других стран. Помимо работы активно занимался общественной деятельностью, являлся президентом Союза российских оружейников, членом Союза машиностроителей России. Много времени посвящал работе в качестве консультанта генерального директора компании «Рособоронэкспорт». Принимал участие в международных выставках, вел переписку с зарубежными специалистами в области стрелкового оружия, посещал иностранные оружейные заводы, в том числе и в США. В честь изобретателя учреждена награда «Знак «Конструктор стрелкового оружия М.Т. Калашников» и премия им. Калашникова. В селе Курья ему установлен прижизненный бронзовый бюст, в Ижевске открыт Музейно-выставочный комплекс им. М.Т. Калашникова. Его имя носят Кадетская школа города Воткинска и аудитория при военной кафедре Горного института Санкт-Петербурга.

17 ноября 2013 года Михаил Тимофеевич был госпитализирован с диагнозом желудочное кровотечение, а 23 декабря 2013 года на 95 году жизни Михаил Тимофеевич Калашников скончался.