Письменность и почта

Интернет в корне изменил эпистолярный жанр. Писем на бумаге, доставляемых традиционной почтой, почти не пишут. Пресловутая «цифра» изменила все.

Язык, приемы и правила, прежде свойственные «аналоговому» письму, а главное – время, которое требуется письму, чтобы дойти от отправителя к адресату. Иногда счет идет на секунды. Сумасшедший показатель!

Но, если приглядеться внимательнее, «цифровое» письмо, как и «аналоговое», все так же соединяет в себе два величайших достижения человечества: письменность и способ доставки, то есть почту во всей ее временно́й перспективе – от скороходов древнего мира до электронных писем. И развивались почта и письменность если не параллельно, то, как минимум, в тесной взаимосвязи.

Да, «цифровое» письмо — неотъемлемая часть Всемирной паутины. Быть может, кто-то и не согласится, но в истории человечества и до Интернета возникали системы письменности, которые обладали и обладают по сию пору почти такой же объединяющей силой, как и Сеть. Это иероглифическое письмо, в первую очередь — китайское.

Правда, до появления первых иероглифов уже существовали системы предписьменности. И не только в Междуречье, Египте и в других очагах человеческой цивилизации.

Такой системой вполне могло быть кипу, с помощью которой, завязывая узелки на хлопковых или шерстяных нитях разного цвета, инки могли не только вести бухгалтерский учет, но и посылать письма. Самые древние дошедшие до нас кипу датируются второй половиной первого тысячелетия нашей эры. Но исследователи считают, что в кипу заложен похожий на двоичную систему код и что кипу и есть подлинная письменность или, если угодно, знаковая система, предназначенная для формализации, фиксации и передачи тех или иных данных; расположение узелков на нитях разной длины и цвета позволяло «диким индейцам» передавать и абстрактные понятия. Скорее всего, инки были единственными, кто «писал» письма с помощью кипу, хотя узелковое письмо использовалось и в Древнем Китае для напоминания о важных делах, и в Древнем Израиле, Египте.

Но для подлинных писем узелки оказались все же менее удобными, чем возникшая примерно в те же времена «седой древности» письменность пиктографическая.

Писать пиктограммами вроде бы просто. Это набор мнемонических символов, причем написаны они – точнее, нарисованы – должны быть так, чтобы адресат понял их однозначно. Скажем, Солнце – круг с точкой посередине, вода – волнистая линия, река – две линии, море – три, и так далее. Главное – выработать общую систему.

Но как отобразить личные имена, абстрактные понятия, цвета? Некоторые глаголы еще годятся для пиктограммы (например, древние египтяне хорошо справлялись с пиктограммой «плакать», изображая глаз со слезой), но и с ними непременно возникнут сложности. Классическим примером соединения речи письменной и устной является египетская пиктограмма «большой»: одинаковое звучание в языке слов «большой» и «ласточка» позволило через рисунок ласточки отобразить понятие.

Дальнейший путь упрощения пиктограмм привел к тому, что письмо стало понятно всем: и писцам, и получателям-отправителям посланий, а пиктографическое письмо преобразовалось в иероглифическое.

Каждый иероглиф обозначает одно слово. Но сами по себе иероглифы подразделяются на обозначающие понятия («стол», «мясо», «бежать») идеограммы, на фонограммы,

построенные по фонетическому принципу (каждая фонема – один звук человеческого голоса), и детерминативы — специальные знаки, помогающие понять значение какого-либо другого иероглифа. Причем детерминативы могут быть, скажем, простым знаком, указывающим на сословную принадлежность того или иного человека, или же отдельным иероглифом, как бы усиливающим значение иероглифа основного.

Все было бы прекрасно, но вот необходимость запоминать огромное количество иероглифов вызвало (и вызывает) серьезные трудности.

Сейчас минимальным стандартом грамотности в Китае считается освоение от 1500 до 2000 иероглифов, трех тысяч хватит для чтения газет, а образованный человек должен знать около шести тысяч иероглифов. При этом наиболее полный на настоящее время китайский словарь насчитывает более 80000 (!) иероглифов.

А теперь о письмах и способах их доставки.

Эпистолярное творчество развивалось уже тогда, когда человечество пользовалось пиктограммами. Пиктограммы использовались до конца XIX века, преимущественно североамериканскими индейцами в период долгих войн с пришедшими на их земли колонистами.

Иероглифы, как легко догадаться, были в ходу в странах Дальнего Востока, причем китайское иероглифическое письмо оказало гигантское влияние на развитие, в том числе культурное, сопредельных стран, в которых по-китайски не говорили, но письмо китайское использовали.

Так китайские иероглифы создали некий культурный конгломерат, включавший непосредственно Китай со всем многообразием его разных диалектных групп, Японию, Корею, Вьетнам.

Сейчас во многих странах от иероглифов отказываются, но тем не менее письма, написанные иероглифами, могли и поныне могут читать люди, которые в непосредственном общении друг друга не понимают. Или понимают с трудом.

Это своеобразная Сеть, покрывающая, правда, не весь мир, а мир, условно говоря, «китайской культуры»!

Однако для привычной письменности ключевым стало появление слогового письма и того алфавита (фонетического), которым в конечном итоге пользуемся мы с вами. Слоговое письмо позволяет резко сократить количество знаков, максимум до двухсот. Так до сих пор пишут друг другу письма в Эфиопии, так пишут приглашения прийти на чашечку чаю во многих странах Юго-Восточной Азии. Используя такое письмо, пишут письма сотни миллионов людей, а если учесть тех, кто использует и алфавитно-слоговое письмо, то счет пойдет уже на миллиарды. Одна Индия чего стоит!

Нам свойственно считать себя центром мира и тот способ письма, которым пользуемся мы, самым совершенным. Что ж, самомнение – характерная человеческая черта, но

появившаяся позже всех других письменность на основе алфавита действительно оказалась почти революционной: каждому знаку соответствует один звук. Первоначально она (например, на основе еврейского алфавита) включала в себя только согласные, а гласные или опускались, или обозначались специальными значками-огласовками.

Письменность на основе алфавита значительно «моложе», чем иероглифическая. Первый алфавит (до сих пор идут споры, кто его прародитель – индусы или финикийцы) появился немногим больше трех тысяч лет тому назад, а первые письма с использованием иероглифов – пять тысяч лет.

Существует мнение, что с исторической точки зрения алфавит, особенно после того,

как в него греки добавили буквы для гласных звуков, а римляне довели его до современного совершенства, является наиболее прогрессивным способом письма. Удобным, практичным. Остается донести эту мысль до всех тех, кто продолжает пользоваться иероглифами и слоговым письмом.

Но в современном мире намечаются и обратные тенденции. Появляются «иконки», значки, смайлики, позволяющие передать иногда и довольно сложные понятия.

Вопрос «Окончилось ли развитие человеческой письменности?» остается открытым.

Письмо же как таковое, не важно – написанное иероглифами или алфавитными буквами – прошло долгий путь раз вития. От письма на глиняных табличках, укрытых в глиняный же «конверт», на листе папируса, на пергаменте, на бересте, как в Великом Новгороде, оно завершило свой аналоговый путь письмом на бумаге.

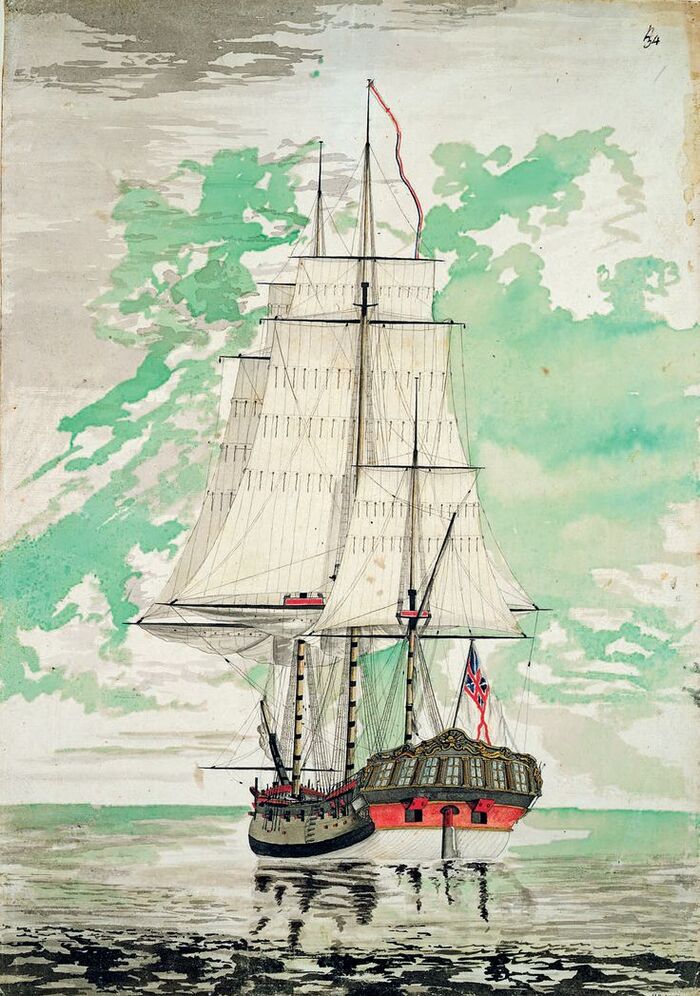

И как только не доставляли письма! Скороходы, почтовые голуби, гонцы конные,

для удобства которых строились станции с готовыми свежими лошадьми, почтовые корабли. Развитая почта Персии позволяла царю Киру II постоянно быть в курсе всего происходившего в его огромном царстве.

Китайские императоры также строили почтовые станции, а скороходы считались

очень ценными кадрами. А государственная почта Древнего Рима? При императоре Тиберии почтовые курьеры делали в день около двухсот миль! Вот только частным лицам пользоваться cursus publicus — государственной курьерской службой Древнего Рима – не разрешалось. Частные письма в Римской империи посылались с оказией, и, конечно, ни о каких двухстах милях в день речь идти не могла.

После падения Западной Римской империи почта, как и многое другое, пришла в упадок. Попытки возродить почту, предпринятые, например, Карлом Великим, результатов не принесли. Только французский король Людовик XI своим эдиктом учредил первую в средневековой Европе государственную почту, но если курьер брал с собой чье-то частное письмо, то вполне мог оказаться на эшафоте.

Только его сын, Карл VIII, в 1487 году разрешил доставку частной корреспонденции.

В России существовала своя почтовая система великокняжеских гонцов,

о которой австрийский дипломат и барон Сигизмунд Герберштейн писал: «Государь имеет ездовых во всех частях своей державы, в разных местах и с надлежащим количеством лошадей, так чтобы, когда куда-нибудь посылается царский гонец, у него без промедления наготове была лошадь».

И, несмотря на то, что в России качество дорог было (и остается) значительно хуже, чем в Европе, доставка писем осуществлялась в сроки, как минимум соизмеримые с европейскими.

Хрестоматийный пример с шотландцем, генералом Патриком Гордоном, посланным уже с русской службы по государственным делам в Лондон, свидетельствует: письмо от жены из Москвы Гордон получил в Лондоне через сорок дней, а письмо от отца из Шотландии (расстояние чуть ли не на порядок короче) – через тридцать.

Пережив за последние триста лет период развития, достигнув своего пика, к началу XXI века почтовое письмо стало уже диковинкой. Если это только не уведомление из службы по налогам и сборам, не сообщение об увеличении тарифов ЖКХ, не поздравление с праздником или юбилеем, отпечатанное типографским способом.

Однако, повторимся, электронное письмо тоже пишется и доставляется – суть-то не меняется. Хотя, конечно, утверждать, что переход на «цифру» не затронул сущностных глубин письма, было бы не совсем правильным.

Да, при желании (и при умении, естественно) электронное письмо может если не быть таким же, как во времена развития эпистолярного жанра, то, во всяком случае, выглядеть как результат его закономерного развития.

Появившиеся в недавнем прошлом интернет-дневники и странички в социальной сети Facebook на самом деле есть ни что иное, как письма. Эти в большинстве своем короткие послания, послания для всех и каждого, существуют в атмосфере потери приватного пространства, неотъемлемого элемента эпистолярного жанра. Ведь подлинное письмо, за исключением случаев, когда письма писались для «истории», а переписку хранили в надежде опубликовать ее в будущем, было явлением глубоко личным, закрытым от чужих глаз.

Тем более – письмо, написанное от руки. В нем, сохраняющем характерные особенности писавшего, воплощенные в его почерке, есть что-то глубоко архаическое.

И – трогательное.

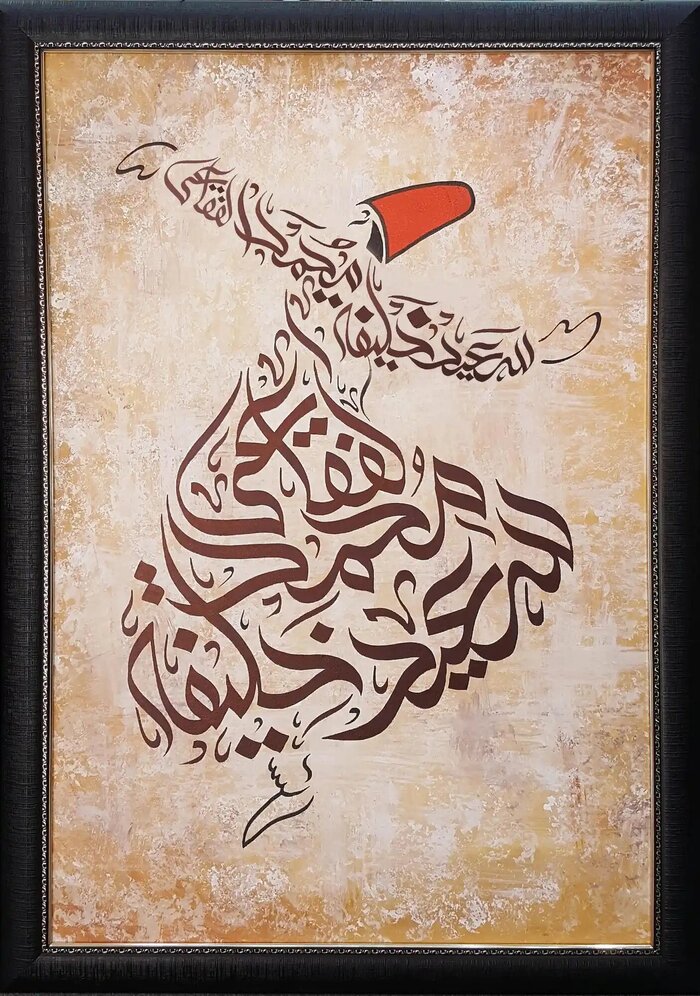

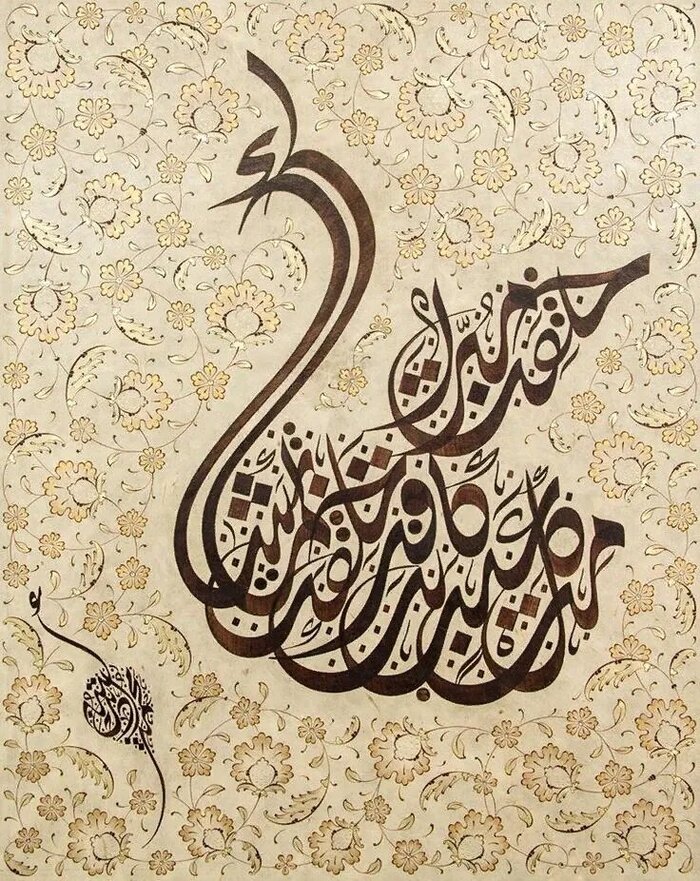

Но огромное число людей (и я в их числе) уже забывают, как держать в руке карандаш или ручку. В XX веке на смену перу пришла клавиатура пишущей машинки. Изящество почерка постепенно стало уделом немногих. А каллиграфия – мечта, вообще недостижимая для абсолютного большинства из нас.

Теперь во главе угла компьютерная клавиатура. Почтальон, тот самый «с цифрой пять на медной бляшке», уже не нужен. Почтальон оцифрован, он не стучится в нашу дверь, он приходит по оптико-волоконному кабелю.

Но, с другой стороны, на чем и как написано письмо – далеко не самое главное. Утверждать, что пишущий письмо с использованием всех современных технологических достижений пишет его лучше только потому, что делает это на айфоне, нелепо. Как нелепо утверждать, что пишущий письмо гусиным пером глубже и тоньше человека эпохи IT. Вот Аристотель наверняка не знал, как архивировать файлы и вообще, что это такое, но вряд ли кто-то захочет потягаться с ним – если такое было бы возможно – в прохождении теста на IQ.

Так и в головах людей эпохи Интернета количественное накопление информации привело, иногда помимо их воли, к качественным изменениям. Быть может, мы уступим Аристотелю в IQ, но опередим во многом другом.

Инструменты оказывают иногда скрытое, иногда и более явное воздействие на тех, кто ими пользуется. Например, язык Интернета, язык электронной почты, в особенности язык SMS-посланий изменяет нечто очень важное. Если не сбивает прежние психологические настройки, то особым образом их перенастраивает. Сокращения, своеобразное арго, новые пиктограммы делают корреспонденцию почти нечитаемой для непосвященного, а само виртуальное общение, как минимум, внешне выглядит иногда предельно примитивным, не располагающим к пространным и глубоким рассуждениям. Предполагается, что оба участника (иногда значительно больше, если общение происходит через интернет-дневники или форумы) виртуального обмена письмами имеют доступы к принятым кодам и им нет никакой нужды в детализации своих мыслей и переживаний

.

Если корреспондент что-то не понимает, он, скорее всего, рано или поздно вычеркивается из адресной книги. Сказать, что «чувства нежные» также стали архаикой, нельзя, но упрощенный язык современной электронной эпистолы практически не допускает их. При этом ненаписанное вполне может стать и несказанным, а то, что будет выражено «в реале», окажется так же плоско и примитивно, как и набранное в эсэмэске. Но тут главное, что человек постэпистолярной эпохи употребляет и, главное, знает меньше слов, чем человек времен переписки Пушкина с Анной Керн. Человек того времени чувствовал холодность эпистолярного жанра по сравнению с общением живым. Постэпистолярный продвинулся значительно дальше: лишние слова и описываемые ими оттенки чувств и состояний ему уже просто не нужны.

А еще вместе с культурой письма уходит и такой жанр, как эпистолярный роман. Правда, еще до его возникновения в конце XVII века культура обмена письмами породила эпистолярные манифесты, фельетоны, созданную в форме писем (иногда к совершенно вымышленным адресатам), публицистику, ставшую особенно популярной в Средние века.

Строго говоря, все послания апостолов были одним из жанров эпистолярной литературы. Письма Ивана Грозного к Андрею Курбскому, письма протопопа Аввакума, письма Честерфилда к сыну – все эти и многие другие, ныне классические литературные произведения выросли из обыкновенного письма.

Дальше – больше. Тут и Свифт с его «Дневником для Стеллы», и «Персидские письма» Монтескье, «Юлия, или Новая Элоиза» Руссо, и творения Ричардсона «Памела» и «Кларисса», над которыми иронизировал Пушкин в «Евгении Онегине» и «Графе Нулине». «Кларисса» публиковалась частями, и современники (в первую очередь, современницы) заваливали писателя письмами, в которых умоляли вывести роман к хеппи-энду. Когда писалась последняя часть, самые преданные читательницы собрались в гостиной и ждали появления Ричардсона из кабинета. Ричардсон вышел из кабинета бледный, вытирая платком вспотевший лоб. «Она мертва», — только и промолвил он. Присутствовавшие в гостиной дамы поднялись с выражением неподдельной скорби.

«Опасные связи» Шодерло де Лакло стали вершиной эпистолярного романа.

Можно предположить, что все последующие опыты, как публицистически-дидактические «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, так и «Бедные люди» Достоевского, уже были не развитием жанра, а повторением прежних достижений. Заданный канон не позволял снизить планку, но пик был уже пройден. «Мартовские иды» Уайлдера и «Письма к незнакомке» Моруа, продолжая традиции эпистолярного романа, появились на свет уже тогда, когда эпоха писем подходила к концу.

Век машин, становлению которого эпистолярный жанр поспособствовал, заканчивался. Наступал век систем. Цифровых.

Попытки возродить эпистолярный жанр воплотились в романе Януша Вишневского «Одиночество в Сети», в котором электронные письма склонного к слезливости героя и его возлюбленной составляют значительную часть объема. Вишневский взялся за крайне тяжелую задачу: вернуться с ноутбуками и оптико-волоконными сетями в век сентиментализма,

для чего ему потребовалось «апгрейдить» наследие де Лакло и Руссо. Искусственность замысла неожиданно оказалась созвучной потребностям аудитории, и роман Вишневского стал бестселлером.

Значит, не все ушло в прошлое, значит и письмо, и письменность, и почта по-прежнему нужны не только для передачи прагматической информации. И когда тебе давно не пишут, все так же становится тоскливо на душе.

Как мертва упомянутая выше прекрасная Кларисса, так мертв и прежний эпистолярный жанр. Жалеть не надо. Ведь все когда-то заканчивается. Или – что точнее – переходит в новое качество. И если когда-то солдат-первогодок сидел перед листом бумаги в клеточку, на котором было выведено всего лишь «Здра...» и в тяжелом раздумье грыз кончик шариковой ручки, то теперь его ровесник сидит перед плоским монитором и подыскивает слова для своего «эмейла».

Найдет ли?..