Бесшумный револьвер Евгения Гуревича

В 1929 году в СССР братья Иван и Василий Митины получили патент на револьвер «для беззвучной стрельбы», созданный на базе системы Нагана. Револьвер братьев Митиных использовал патроны с подкалиберными пулями, а зазор между гильзой и пулей заполнял цилиндрический поддон, который играл роль поршня. На конце ствола револьвера был установлен дополнительный барабан с каморами, которые пропускали малокалиберную пулю, но останавливали поддон, запирая в стволе пистолета пороховые газы (после выстрела они стравливались через зазоры). Оставшиеся во втором барабане поддоны извлекались после выстрела вручную при помощи шомпола. Другим изобретением, в котором также использовался принцип отсечки пороховых газов, был револьвер и бесшумные патроны Гуревича, созданные уже в годы Великой Отечественной войны.

Гуревич предложил следующее решение: порох в гильзе закрывался стальным пыжом, который заливался парафином, а сверху заливалась дистиллированная вода и лишь затем вставлялась втулка с пулей. В момент выстрела стальной пыж выдавливал воду, которая и разгоняла пулю в стволе револьвера, а сам пыж заклинивался внутри гильзы. Данное оружие проходило всесторонние испытания, однако показало себя не слишком надежным образцом. Испытатели отмечали разрывы гильзы, выпадение втулки вместе с пулей, а также тот факт, что вода могла просто замерзнуть при морозной погоде. Многие из этих замечаний удалось устранить, к примеру, был решен вопрос и с замерзанием жидкости. В любом случае можно говорить о том, что бесшумный револьвер Гуревича был достаточно необычным образцом стрелкового оружия.

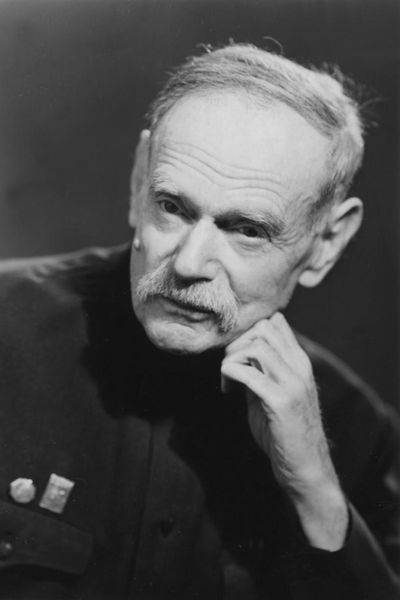

Примечательно, что автором разработки стал инженер, имеющий отношение к НКВД. Причем отношение это было двояким – ему довелось побывать и заключенным, при этом ранее Евгений Самойлович Гуревич сам длительное время работал в различных структурах ЧК-ГПУ и даже был лично знаком с Дзержинским. В 1941 году он вновь попал на работу в НКВД, на этот раз уже как инженер-оружейник. Первоначально он занимался доработкой 50-мм минометов, но достаточно быстро получил новое задание.

Сам конструктор позднее вспоминал. «В 1942 году, работая в Архангельском НКВД по разработке и выпуску ротных 50-мм минометов моей конструкции, я получил от Г. П. Шнюкова замначальника отдела НКВД новое задание на разработку бесшумных боеприпасов, так как различные глушители и резиновые наконечники типа «Брамит» не удовлетворяли нуждам оружия специального назначения. В результате пришлось крепко поломать голову, испробовав десятки различных вариантов, чтобы в мае 1943 года представить патрон, который стрелял без дыма, запах, отдачи и без шума. В работе мне помогло то, что, начиная с 1936 года, я занимался изобретательством, накопив в этой области большой опыт. В Архангельске было изготовлено три модели пистолетов и боеприпасы к ним.

В конце 1943 года об изобретении было доложено лично Маленкову и по его непосредственному указанию образцы были всесторонне изучены и опробованы. В результате ГАУ КА – Главное артиллерийское управление Красной Армии разработало тактико-техническое задание, и в Туле, в ЦКБ-14, куда я был отправлен в командировку, было произведено 53 револьвера, два пистолета и порядка 1000 патронов к ним. Образец нового оружия и боеприпас прошли в 1944 году полигонные испытания на Щуровском полигоне, где получили положительный отзыв и были приняты на вооружение».

Можно говорить о том, что в мае 1943 года Евгений Гуревич совершил настоящий прорыв в области разработки бесшумного оружия, использовав отсечку пороховых газов в гильзе патрона, им был на практике применен принцип «жидкого толкателя». Между поршнем и пулей в его револьвере находилась жидкость, которая проталкивала пулю через канал ствола револьвера. Объем жидкости был сопоставим с объемом канала ствола, и поршень, совершив движение до дульца гильзы, упирался в него и запирал пороховые газы внутри замкнутого объема гильзы. Одновременно с этим пыж вытеснял воду из гильзы, по этой причине пуля двигалась по каналу ствола револьвера Гуревича со скоростью истечения жидкости. Так как вода, как и другие жидкости, является практически несжимаемой, то скорость движения пули будет во столько раз больше скорости движения пыжа, во сколько раз площадь поперечного сечения канала ствола револьвера будет меньше площади поперечного сечения гильзы (реализован принцип гидравлического редуктора).

В результате предложенных конструкторских решений при выстреле отсутствовала звуковая ударная волна, а низкая начальная скорость полета пули (189-239 м/с) исключала также возможность возникновения баллистической волны. Благодаря этому обеспечивалась почти полная бесшумность выстрела, однако образующееся большое облако «водяных брызг» могло выдать стрелка. Более того применение воды в роли толкателя пули затрудняло использование оружия зимой при отрицательных температурах воздуха. К недостаткам также относили большую потерю энергии пороховых газов, энергия тратилась на преодоление сопротивления при перетекании жидкости. Для стрельбы своими бесшумными патронами Гуревич спроектировал два однозарядных пистолета калибра 5,6-мм и 6,5-мм, которые работали по принципу обычного охотничьего ружья, и пятизарядный револьвер калибра 7,62-мм.

Оба однозарядных пистолета представляли собой не полноценные боевые образцы стрелкового оружия, а скорее экспериментальные модели для отработки на практике самой идеи «патрона на принципе гидропередачи», как описывалось данное решение в документах тех лет. Оба однозарядных пистолета прошли испытания в ноябре 1943 года, продемонстрировав ряд проблем с экстракцией и прочностью гильзы. Несмотря на недостатки, офицеры-испытатели подчеркивали, что примененный Евгением Гуревичем принцип является вполне пригодным для разработки ручного оружия спецназначения.

Следующим шагом конструктора стала разработка настоящей боевой системы – револьвера. Это было пятизарядное оружие с ударно-спусковым механизмом двойного действия. Стоит отметить, что ось барабана револьвера могла выкручиваться, это позволяло сравнительно быстро заменить барабан на новый снаряженный, в том случае, если в первом барабане раздутые гильзы застряли в каморах. Необходимо отметить, что данную проблему Гуревич так и не смог решить без ухудшения характеристик используемых боеприпасов.

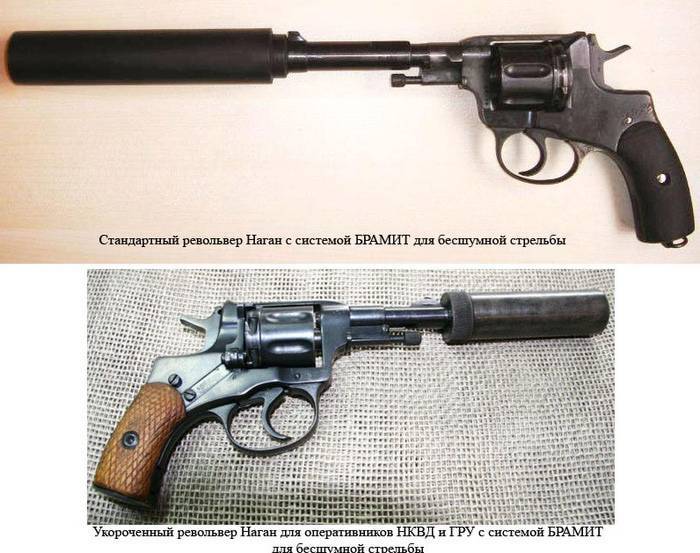

На Щуровский полигон 7,62-мм револьвер Гуревича вместе со спецбоеприпасами к нему попал в июле 1944 года. Для проведения сравнительных испытаний был использован штатный на тот момент времени револьвер системы Нагана с глушителем типа «Брамит» и также со специальными патронами (с остроконечной пулей).

К револьверу Евгения Гуревича имелось три типа патронов, которые отличались между собой навеской пороха и длиной штуцера.

Сначала револьверы проверили «на слышимость» – из обоих образцов отстреляли по одному барабану. Для наблюдателя, а точнее говоря, слушателя, который располагался в 40 шагах от стрелка, звуки выстрелов из Нагана с глушителем воспринимались как отдаленные выстрелы из малокалиберной винтовки. В то же время звук выстрелов из револьвера Гуревича был более слабым, к тому же он не был похож на выстрел. В отчете указывалось, что он больше был похож на звук открывания бутылки. У двух сравниваемых револьверов наблюдатели, находившиеся у мишени, слышали лишь звук полета пули и удара о саму мишень. При этом пули, выпущенные из револьвера системы Нагана, издавали более сильный жужжащий звук, а пули из револьвера Гуревича – тихое шипение, которое было слышно не при каждом выстреле. Также наблюдатели отметили, что револьвер Гуревича был стабильнее и стрелял кучнее, хотя на дистанции 50 метров второй револьвер показал себя чуть лучше.

Представленный Гуревичем бесшумный револьвер сумел отыграться в стрельбе в сложных условиях. В ходе испытаний стрельбой при заморозке оружия у глушителя «Бармит» первым же выстрелом выбило переднюю пробку – замерзшая резина утратила свои эластичные свойства. При этом говорить о какой-то кучности стрельбы уже было нельзя – пули даже на дистанции 8-10 метров уходили в сторону примерно на 60 сантиметров, а осмотр пробоин показал испытателям, что в мишень они прилетали боком. В то же время револьвер Гуревича и после заморозки показывал себя безотказным оружием.

Однако с завершением Великой Отечественной войны интерес к данной модели оружия пропал.

В любом случае сегодня уже можно говорить о том, что конструкция Гуревича, скорее всего, действительно была первым в мире бесшумным патроном, который был доведен до стадии действующего образца, прошел государственные испытания, был принят на вооружение и производился серийно, пусть и небольшой серией.