Ретро фото

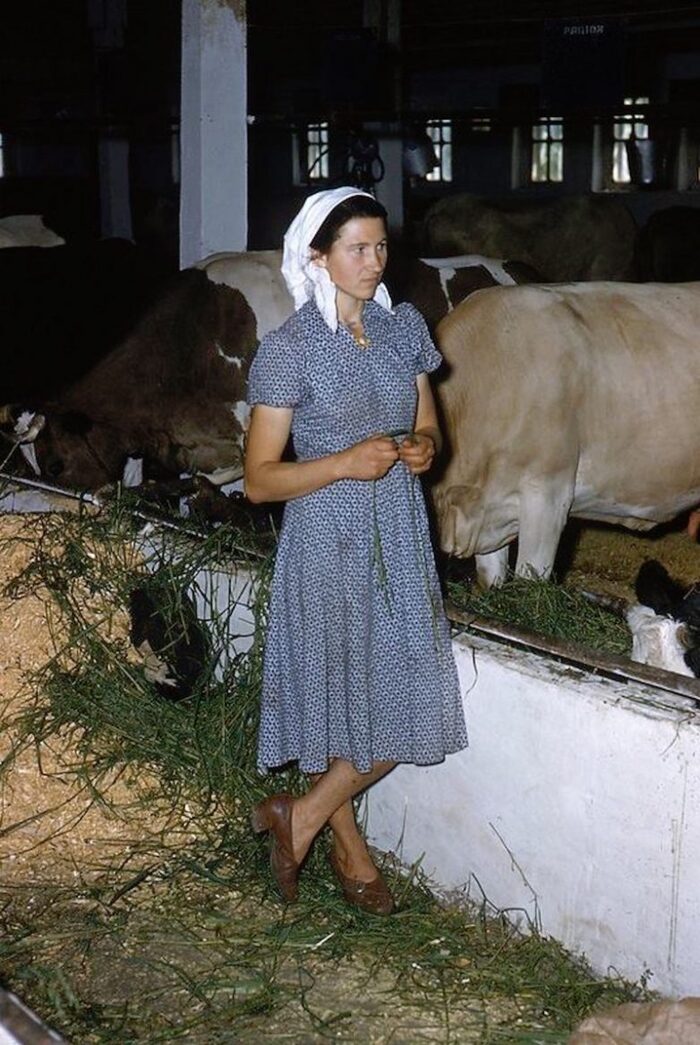

Анна Дмитриевна Степанова на Сретенском, июль 1908

Анна Дмитриевна Степанова (1882–1965), в замужестве Вормс.

Семья отца А. Д. Степановой, Дмитрия Степановича, происходила из Архангельской губ., но позднее переселилась в дер. Тишино Рузского уезда Московской губ. Оттуда Дмитрий Степанович попал в Москву, где быстро стал довольно известным мужским портным. Мать, Екатерина Григорьевна Бучина, неграмотная крестьянка из Рязанской губ., Касимовского уезда, помнившая еще крепостное право, была отдана «в люди» и определена белошвейкой в московскую мастерскую, принадлежавшую ее будущему мужу. В семье родились десятеро детей, из которых дочь Анна Дмитриевна была старшей.

Природные способности, незаурядная энергия и настойчивость позволили Анне Дмитриевне окончить сначала гимназию, а затем Высшие женские курсы. После смерти отца в 1905 г. она фактически стала во главе большой семьи, причем приложила немало усилий, чтобы дать образование младшим братьям и сестрам и поставить их на ноги.

С 1902 по 1919 гг. Анна Дмитриевна работала секретарем в Обществе по распространению технических знаний (ОРТЗ), преподавала на различных курсах. Она общалась с широким кругом интеллигенции, исповедовала идеи эмансипации женщин, трудового воспитания и здорового образа жизни, много путешествовала (Дальний Восток, Поволжье, Италия, Скандинавия).

В 1908 г. в ОРТЗ состоялось ее знакомство с Альфонсом Эрнестовичем Вормсом (моим дедушкой и автором этой фотографии). А. Э. Вормс был человеком очень незаурядным. Венчание состоялось не скоро, только 23 января (5 февраля н.с.) 1917 г., поскольку родители А. Э. Вормса противились этому браку. Двух уже родившихся к моменту венчания детей – Георгия (30.09.1914 г. н. с.) и Ирину (22.04.1916 г. н. с.), потребовалось узаконить в судебном порядке. Позднее в семье прибавились Елена (18.11.1917 г. н. с.) и Анна (12.05.1920 г.).

Осенью 1936 г. А. Э. Вормс был арестован. В августе 1937 г. была арестована сама Анна Дмитриевна, правда, за полным отсутствием улик в соучастии «преступлениям» мужа, ее через месяц освободили из-под стражи, что было «чудом» по тем временам

В мае 1939 г. было получено сообщение о смерти А. Э. Вормса (умер в Бутырской тюрьме в марте 1939 г.). Анна Дмитриевна после двадцатилетнего перерыва с трудом устроилась на работу – не хватало стажа для пенсии, да и подтвердить дореволюционный стаж оказалось нелегко, потому что архив ОРТЗ не сохранился.

В начале войны развернулась кампания по высылке из Москвы этнических немцев. Доказательства в разных инстанциях того, что Анна Дмитриевна Вормс (урожденная Степанова) и ее дети не немцы, хотя и носят немецкую фамилию, не возымели успеха. В конце 1942 года Анна Дмитриевна вместе с дочерьми была выслана в Среднюю Азию. Вернулась в Москву в 1956 году. Получила меленькую пенсию за свой дореволюционный трудовой стаж. Старшая дочь в Москву не вернулась (жилплощадь была утеряна), а переехала в Молдавию, где ей предложили хорошую должность и квартиру. В 1962 году она привезла Анну Дмитриевну к себе, считая, что там и климат и жилищные условия лучше.

Анна Дмитриевна скончалась в 1965 году в Бендерах, где и похоронена.

Фотография из архива Ивана Владимировича Егорова.

Марсель Пля -французский доброволец Русской императорской армии в Первую мировую войну

Марсель Пла (настоящее имя Марсель Франсуа Гийом Пля), — чернокожий гражданин Франции невысокого (166 см) роста с характерной внешностью негроида или полинезийца, — родился 18 февраля 1890 года в Париже. Отец неизвестен, мать — Мари Раджонд Эрнестин Пля.

Точно неизвестно, когда и при каких обстоятельствах Марсель Пла оказался в Российской империи. По версии, опубликованной в 1916 году в журнале «Огонёк» №43, он в 1907 году 17-летним юношей прибыл вместе с матерью, приглашённой служить нянькой в богатую купеческую семью.

Достаточно хорошо владел русским языком, имел профессию шофёра.

До начала Первой мировой войны около 5-ти лет работал на Русско-Балтийском Вагонном заводе в Риге, в сборочном цехе автомобильного отдела, затем — в Санкт-Петербурге, в цехах авиационного отдела этого же завода, выпускавшего аэропланы и моторы к ним.

Участник Первой мировой войны.

Когда началась война, Марсель Пла, как гражданин Франции, должен был поступить на службу в ряды французских вооружённых сил, однако остался в Российской империи и поступил на службу охотником (добровольцем) в союзную по Антанте Русскую императорскую армию. В 1914 году был зачислен рядовым в 1-ю запасную автомобильную роту железнодорожных войск (г. Петроград). В следующем году удостоен звания младшего унтер-офицера.

В сентябре 1915 года, как опытный моторист, был переведен в Псков, в Эскадру Воздушных Кораблей, и с 24.09.1915 зачислен в списки строевой роты Эскадры, с назначением в моторные мастерские младшим мотористом.

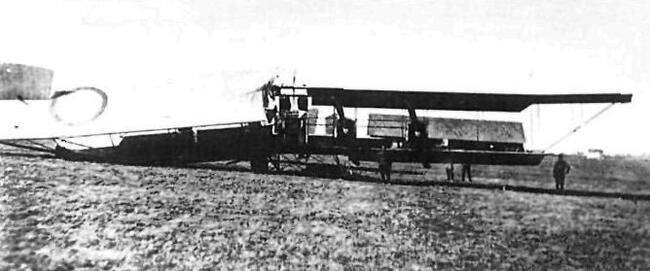

В конце 1915 года включён в состав экипажа воздушного корабля «Илья Муромец-№10»: командир корабля — военный лётчик поручик Констенчик А.М., помощник командира корабля — военный лётчик поручик Янковиус В.Ф., артиллерийский офицер — поручик Шнеур Г.Н., механик — старший унтер-офицер Касаткин П.А., младший моторист — младший унтер-офицер Марсель Пла.

В марте 1916 года «Илья Муромец-№10» прибыл на Северный фронт, в район Зегевольда, во 2-й боевой отряд Эскадры. Марсель Пла в составе экипажа поручика Констенчика совершил всего три боевых вылета (26 марта, 10 и 13 апреля 1916 года) и заслужил при этом два Георгиевских креста.

13 апреля 1916 года в составе экипажа бомбардировщика «Илья Муромец-№10» принимал участие в воздушном налёте на хорошо защищённую зенитными орудиями железнодорожную станцию Даудзевас. После нанесения самолёту значительных повреждений и ранения шрапнелью командира экипажа Авенира Костенчика, Пла вылез на крыло и долгое время оставался там, ремонтируя повреждённые двигатели.

Все немного пришли в себя, оказали первую помощь командиру, который находился в бессознательном состоянии. В этот момент из верхнего люка с грохотом свалился Пля. Все остолбенели. Кто-то не выдержал: «Марсель, ты ведь должен был лететь к земле самостоятельно!». Все рассмеялись, напряжение было снято. Оказывается, предусмотрительный француз привязался ремнём к стойке крыла, и, когда «Муромец» падал, он в шоковом состоянии болтался в воздухе. Марсель потом долго восхищался прочностью самолёта.

Во многом благодаря действиям моториста подбитый 13 апреля 1916 года «Илья Муромец-№10», несмотря на сильные повреждения моторов и поверхности аэроплана (всего около 70 пробоин), сумел совершить посадку. За этот полёт все члены экипажа были удостоены боевых наград, в том числе Марсель Пла — Георгиевского креста III степени. Вскоре, за боевые отличия, он был повышен в звании до старшего унтер-офицера.

Повреждённый «Илья Муромец-№10» после налёта на станцию Даудзевас.

Другой известный воздушный бой с участием Марселя Пла произошёл в начале ноября того же 1916 года. Перед очередным боевым вылетом он обратился к командиру экипажа одного из усовершенствованных «Муромцев» поручику Лаврову с просьбой взять его стрелком хвостовой установки. К тому времени Пла пользовался репутацией опытного и меткого стрелка, ввиду чего Лавров согласился.

Все на борту приготовились. Первый истребитель, имея превышение в 150 м, начал атаку с удаления в 300 м. Он в пикировании открыл огонь. Почти одновременно ему ответил Пля. Заговорил и верхний пулемёт. Немец дёрнулся в сторону, перевернулся и стал беспорядочно падать. Тут пошёл в атаку второй. Пля не дал ему прицелиться и первый открыл огонь. Истребитель, не меняя угла пикирования, проскочил мимо «Муромца» и устремился к земле. Третий немного походил кругами, развернулся и отбыл восвояси. По возвращении «Муромца» весь отряд поздравил победителей.

После этого полёта Марсель Пла предложил авиаконструктору Игорю Сикорскому внести ряд корректив в конструкцию «Ильи Муромца», отметив, что на борту биплана «в воздухе хорошо, хотя и сильно обдувает», однако «на взлёте и посадке нестерпимо трясёт, и потому приходится вставать», а сиденье мешает при стрельбе и должно быть складным. Все эти замечания были впоследствии учтены Сикорским как при доработке имеющихся самолётов, так и при внесении изменений в последующие серии «Муромцев»

Вхождение чернокожего француза в состав экипажа бомбардировщика «Илья Муромец» привлекло внимание корреспондентов журнала «Огонёк». В воскресном номере издания от 23 октября 1916 года была опубликована его фотография и небольшая заметка о нём. Отмечалось, что он прекрасно владеет русским языком, лишь иногда «заглатывая» окончания, и даже «любит щегольнуть забористыми солдатскими словечками»

В начале 1918 года Марсель Пла был демобилизован из русской армии и вернулся на родину, во Францию. В апреле 1918 года был мобилизован во французские вооружённые силы. Служил во Франции, во внутренних войсках, с октября 1918 по сентябрь 1919 года проходил службу на территории Чехословакии.

После демобилизации вернулся в Париж, работал механиком.

В начале 1950-х годов жил в пригороде Парижа, – в городе Монруж, непосредственно примыкающем к Парижу с юго-запада (департамент О-де-Сен); не был женат.

Умер 19 августа 1951 года в госпитале Бруссе (фр.)рус. (ныне – в 14-м округе Парижа, ранее – часть территории города Монруж).

Ипполит Романов русский инженер и изобретатель, чье имя тесно связано с историей становления электрического транспорта

Разработал собственные двух- и четырехместные электромобили, включая аккумуляторы и электрический мотор. Стоял у истоков городского электротранспорта, создав электрический омнибус. В 1900 году провел успешные испытания монорельсовой дороги на электротяге в Гатчине.

Ипполит Владимирович Романов (1864-1944)

О биографии талантливого электротехника осталось очень мало сведений. Известно, что он родился в Тбилиси 25 января (по другим данным 25 февраля. Пипл) 1864 года. Есть предположения, что во взрослые годы он служил в ведомстве путей сообщения. В течение многих лет Романов занимался работой над созданием электрических экипажей, что в итоге привело к появлению электромобиля. После Октябрьской революции в 1918 году эмигрировал в Америку, где прожил 17 лет до своей смерти в 1944 году.

К моменту включения работу над электромобилями Романовым мир уже имел солидный опыт разработки техники на электрической тяге. Но это не помешало русскому изобретателю внести свой вклад в развитие электротранспорта. Ипполит Владимирович сконструировал свои аккумуляторы, которые придавали его автомобилю яркую особенность. Батареи Романова были оснащены менее толстыми пластинами и устанавливались горизонтально, а не вертикально. Общая масса решеток составляла всего 30% от веса всей конструкции, хотя у конкурентов эта доля превышала 60%.

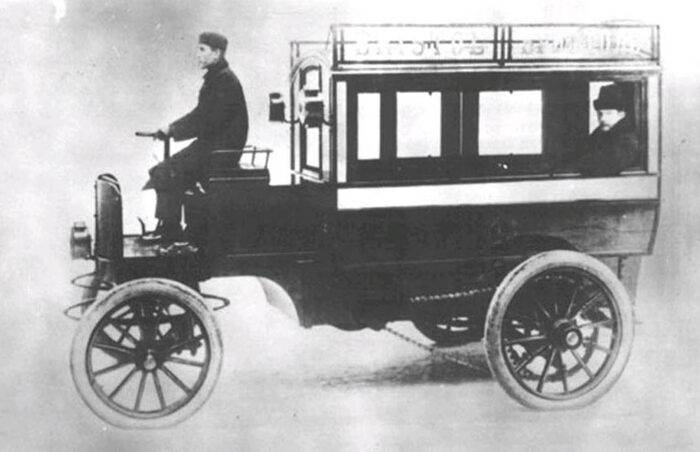

Электромобиль Романова

В 1889 году Ипполит Владимирович принес свои чертежи известному в то время предпринимателю Петру Фрезе, имя которого ассоциируется с созданием первого российского автомобиля. На них было отражено устройство электрического кэба. Фрезе заинтересовался проектом Романова и вскоре на его фабрике были собраны два прототипа. Первый можно назвать копией классического английского кэба, водитель которого находился сзади над пассажирским салоном. На свое место он поднимался по двухступенчатой лестнице.

Ипполит Владимирович Романов на электромобиле с открытым пассажирским салоном

Второй был конструктивно был очень похож, но имел одну особенность – салон закрытого типа с отоплением.

Романов на электромобиле с закрытым пассажирским салоном

В движение автомобили приводились оригинальными электромоторами, сконструированными Романовым. Вместе с аккумулятором они располагались позади пассажирского салона и с помощью цепной передачи вращали передние колеса. Для безопасного передвижения в темное время суток были предусмотрены специальные фары-фонари.

Колесная база первого прототипа составляла 1170 мм, длина кузова 2120 мм, а ширина и высота соответственно 1360 мм и 2200 мм. Второй получился несколько крупнее (только длина более трех метров), зато он оказался на 40 см ниже. Двухместный автомобиль Романова был доступен в двух вариантах – с козырьком над ездоками и с полностью закрытым салоном.

В этих и других электромобилях русского изобретателя применялся раздельный привод ведущих колес – каждое из них приводил в движение отдельный двигатель мощностью 6 л.с, что дало возможность отказаться от использования дифференциала. Подобные показатели превосходили возможности большинства бензиновых двигателей. При этом максимальный запас хода составлял 60 верст, а батареи держали заряд около 100 часов. Благодаря раздельному приводу автомобили Романова теоретически могли поворачиваться «блинчиком», как это делают современные танки. Однако Фрезе справедливо посчитал такие маневры опасными в условиях каменной мостовой (что показало первое испытание). В итоге кэб получил возможность поворачиваться с помощью задних колес.

Авто имело 9 скоростей и могло разгоняться до 35 верст в час. Замедление хода обеспечивалось механическим тормозом или рекуперативной системой. Она направляла энергию, появлявшуюся в процессе торможения, обратно в батарею, благодаря чему возрастал пробег без подзарядки.

Двухместный кэб Романова отличался малой массой, чему способствовало применение легкого листового материала, из которого были выполнены панели кузова. Он изготавливался методом прессовки древесины и холста, которые затем пропитывались органическим клеем. Это был своеобразный деревопластик – очень легкий и надежный. Общий вес автомобиля составлял всего 750 кг, из которых 327 кг приходилось на аккумуляторы. Для сравнения, популярный на Западе французский аналог на электротяге Жанто с открытым кузовом весил почти в два раза больше.

За плавность хода электрического кэба отвечала подвеска оригинальной конструкции, где передние колеса фиксировались к раме с помощью пружин. Все четыре деревянных колеса со сплошной резиновой шиной были оснащены упругими элементами.

Запуск электромобиля в массовое производство натолкнулся на серьезные трудности. Потенциальные владельцы подобной техники чаще всего могли ее хранить в тележных сараях, где не было никаких условий для своевременной подзарядки аккумуляторов. Робкие попытки провести электроснабжение наталкивались на противодействие пожарной инспекции, сотрудники которой справедливо сомневались в безопасности имущества и здоровья владельцев подобной недвижимости.

После создания двухместных кэбов Романов занялся разработкой более вместительных автомобилей, рассчитанных на перевозку четырех человек, а в дальнейшем перешел к созданию одного из видов городского общественного транспорта – электрического омнибуса.

Электрические омнибусы

О́мнибус (от лат. omnibus «всем», форма дат. падежа мн. числа лат. omnis «каждый») — многоместная повозка на конной тяге, вид городского общественного транспорта, характерный для второй половины XIX века (Википедия). Применительно к данной статье, речь по сути идет о первом в России электрическом автобусе.

Свою задумку Ипполит Владимирович смог осуществить в 1899 году, когда был построен электрический омнибус, рассчитанный на 15 человек. Основу конструкции машины составлял остекленный кузов с двумя площадками. В передней располагались приборы управления и находился водитель, задняя предназначалась для кондуктора. Посадка пассажиров производилась через двери задней площадки. Внутри салона для них были предусмотрены скамейки, размещенные вдоль боковых стен.

Омнибус Романова (Санкт-Петербург, 1899 год)

В движение большую машину приводили 44 батареи, размещенные по восьми ящикам, которые находились в задней половине кузова. Ее автономный ресурс составлял 64 версты (около 68 км), что было очень неплохо для своего времени. Омнибус снаряженной массой 1,6 тонны комплектовался двумя двигателями совокупной мощностью 12 л.с. Они позволяли разогнаться до 11 км/ч и двигаться задним ходом.

Мягкая подвеска с эллиптическими рессорами и дополнительными винтовыми пружинами обеспечивала очень плавный ход. Колеса, облаченные в резиновые шины, вращались на шарикоподшипниках по команде, исходившей от рычага управления. Городской транспорт оснащался электропрожектором, сигнальными фонарями, а также звонковым устройством для подачи сигнала.

В 1902 году на фабрике «Дукс» уже в Москве был построен электрический 20-местный омнибус, предназначенный для обслуживания гостиниц. Особенностью конструкции ходовой части стали пневматические шины.

Электрический омнибус завода «Дукс», 1902 год

Непринятый изобретатель

Испытания опытного образца происходили зимой 1901 года при участии представителей петербургской городской управы. Электрический омнибус плавно передвигался по каменным мостовым российской столицы, приводя в восторг всех свидетелей этого торжества инженерной мысли. В итоге чиновники вынесли положительный вердикт и разрешили запустить регулярное движение экипажей, но наотрез отказались финансировать дальнейшую разработку проекта.

Подобный поворот событий не смутил Романова, и он задумался о создании акционерного общества, которое позволило бы эксплуатировать до 80 единиц электрических омнибусов. Городская Дума положительно оценила инициативу, но выдвинула ряд жестких условий. Одним из них стало внесение залога в 5 тысяч рублей и выплату неустойки в размере 100 рублей в день за срыв графика реализации проекта. Такое предложение толкало Романова в финансовую яму и о воплощении в жизнь своей идеи в Петербурге ему пришлось забыть. Тогда пытливый изобретатель предложил свои услуги властям Одессы, но понимания также не нашел.

Другие изобретения

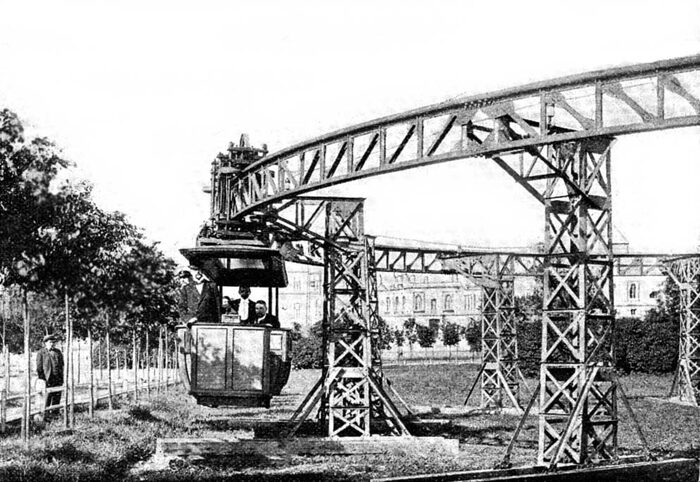

После неудачи с внедрением электрического омнибуса Ипполит Владимирович занялся другими, не менее интересными проектами. В 1900 году он сконструировал подвесную дорогу на электрической тяге в Гатчине (провинциальный город в сорока километрах от центра Петербурга). Романов был не первым, кто предлагал подобные решения. Ранее к этой теме обращались американские и немецкие инженеры, построившие подобные сооружения в своих странах.

Однако Романов внес свой вклад в развитие этой технологии. В1897 году он продемонстрировал модель подвесной электрической дороги, которая имела колоссальный успех и была высоко оценена Императорским Русским Техническим обществом. Это побудило изобретателя заняться разработкой настоящей дороги, которую он решил соорудить в Гатчине.

В основе конструкции монорельса Романова лежала решетчатая путевая балка, которая крепилась к «Г-образным» опорам. На нее были помещены две двухосные тележки, к которым с помощью пружинных амортизаторов подвешивался трамвайный вагон. Каждая тележка (вогончик) опоясывала балку с трех сторон. На их боковых частях в горизонтальном положении одно над другим были смонтированы два направляющих колеса, что позволяло им прочно удерживаться на балке. На верхней площадке тележек устанавливался электродвигатель мощностью 6 кВт, а также бегунковые и ходовые колеса.

Вес одного вагона составлял 1,63 тонны, а с балластом в два раза больше. Тележка могла перемещаться со скоростью 15 км/ч, при этом расстояние от ее днища до земной поверхности было 75 см. Электродвигатели питались от контактного провода, который крепился на изоляторах путевой балки, при этом обратным проводом выступала непосредственно сама балка.

Первая в России подвесная железная дорога (Гатчина). Вагончики передвигались при помощи электрических двигателей

Линия монорельса длиной около 200 метров была проложена на участке между Гатчинским дворцом и Балтийским вокзалом. Она проходила по прямой, но на концах была оборудована поворотными кольцами. Во время испытаний, организованных в июне 1900 года, вагон показал себя с наилучшей стороны – двигался плавно, без срывов и резких замедлений. Это вдохновило Романова создать проект монорельса, связывавшего Москву с Петербургом и Нижним Новгородом, а также предложить идею постройки кольцевой дороги вокруг столицы, однако отсутствие интереса со стороны деловых кругов поставило крест на этих начинаниях. Через несколько лет конструкция Ипполита Владимировича была демонтирована.

Последние дни жизни Ипполит Владимирович Романов провел в Нью-Йорке (США) — скончался 19 января 1944 года в возрасте 79 лет.

Интересные факты

К недооцененному на родине таланту Романова с большим уважением относились за рубежом. В 1905 году представитель комитета Американо-Сибирской железной дороги де Лебель высказал предпочтение технологии однорельсовой дороги Романова перед немецким аналогом Лангена и американским монорельсом Эноса, обосновав свое мнение очень просто – экономично, практично и безопасно.